青岛农业大学孔晓颖副教授、韩磊教授、中山大学付俊教授 CEJ

2023.10.08 作者:第一作者:Junyao Song,Haoyu Chen 通讯作者:孔晓颖、韩磊,付俊 浏览数:0

第一作者:Junyao Song,Haoyu Chen

通讯作者:孔晓颖、韩磊,付俊

通讯单位:青岛农业大学,中山大学

研究速览

近期,青岛农业大学孔晓颖副教授团队,韩磊教授团队、中山大学付俊教授合作在期刊《Chemical Engineering Journal》上发表了用于生物膜感染伤口愈合的 CuO2 辅助Zn单原子杂化纳米酶的文章。单原子催化剂(SAC)的特点是原子上分散着单个金属原子,由于其催化活性令人满意,因此比普通的纳米酶材料具有更优越的抗菌性能。然而,当用于治疗受生物膜感染的伤口时,由于活性氧(ROS)供应不足,单原子催化剂仍无法有效解决严重的微生物感染问题。本文制备了一种由Zn单原子催化剂和过氧化铜组成的新型杂化纳米材料(Zn SACs@CuO2),以实现ROS生成的升级和对生物膜感染伤口的光热/化学动力(PTT/CDT)联合治疗。具体而言,CuO2 不仅具有优异的光热特性,还具有产生 H2O2 和 Fenton 类催化活性,这有助于 Zn SACs 加速内源性和外源性 H2O2 的 ·OH 转化。与 Zn SACs 的单一抗菌策略相比,Zn SACs@CuO2 杂化纳米酶在破坏生物膜、激活免疫和改善炎症方面表现出更强的治疗效果。总之,这项研究开发了一种杂化单原子 纳米酶材料,可用于生物膜感染伤口的高效愈合。

要点分析

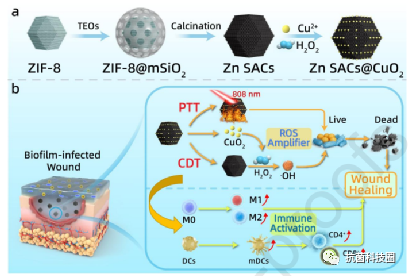

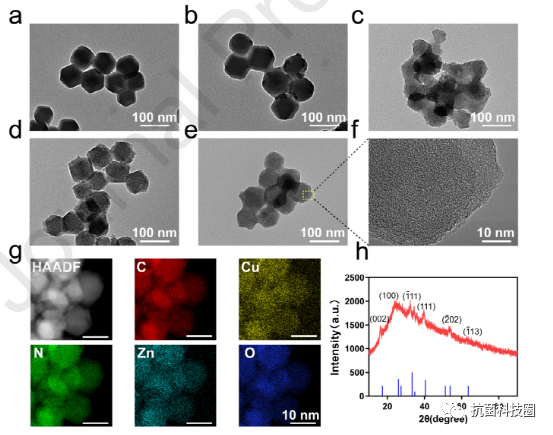

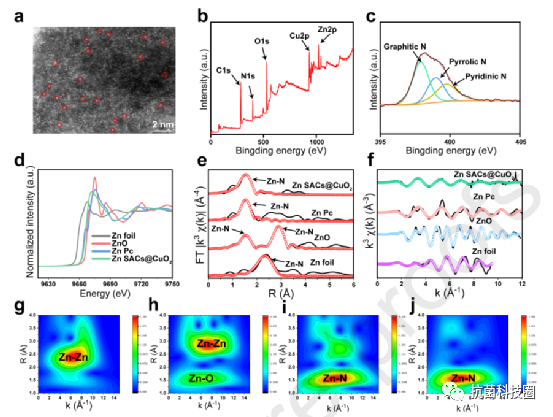

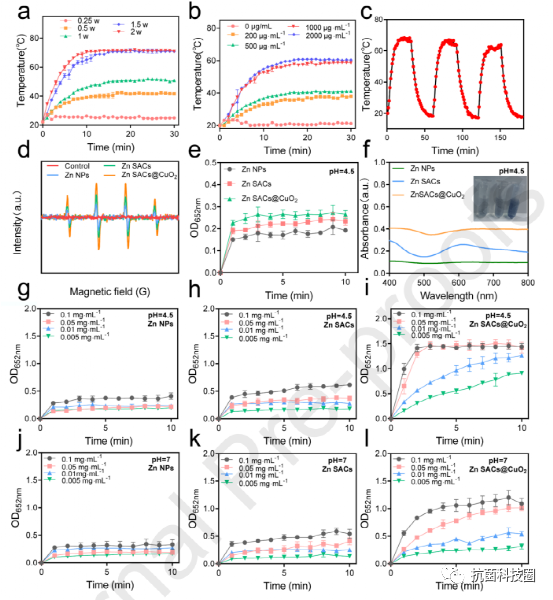

要点一:材料设计:在这项研究中,作者通过将 MOF 衍生的锌单原子与 CuO2(Zn SACs@CuO2)修饰在一起,制备了一种近红外响应杂化纳米酶系统,用于 PTT/CDT 协同抗菌治疗(方案 1)。Zn SACs 是通过表面保护热解策略从具有代表性的 MOF 前体沸石咪唑酸框架-8(ZIF-8)中获得的。此外,最终的 Zn SACs@CuO2 杂化纳米材料是在含有 CuCl2、H2O2 和氢氧化钠的水反应溶液中简单合成的,其中 Zn SACs 作为前驱体,聚乙烯吡咯烷酮(PVP)作为稳定剂来修饰 CuO2 的表面并控制其粒径(图 1a)。

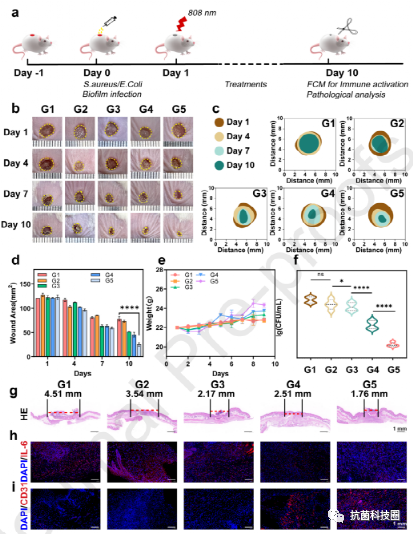

要点二:抗菌机理:碳(C)和铜(Cu)作为 PTT 剂,具有很高的光热 转化效率高的 PTT 药剂,从而实现高效的 PTT 抗菌疗法。同时,在酸性伤口微环境下,CuO2 被可逆地分解为 Cu2+ 和 H2O2,随后金属活性位点(Zn SACs 和 Cu2+)与 H2O2 发生高效的过氧化物反应,生成高毒性 ·OH 用于 CDT 抗菌治疗。更重要的是,Zn SACs@CuO2 杂化纳米酶能很好地愈合生物膜感染的伤口,从根除细菌感染、缓解炎症和激活免疫系统中获益。

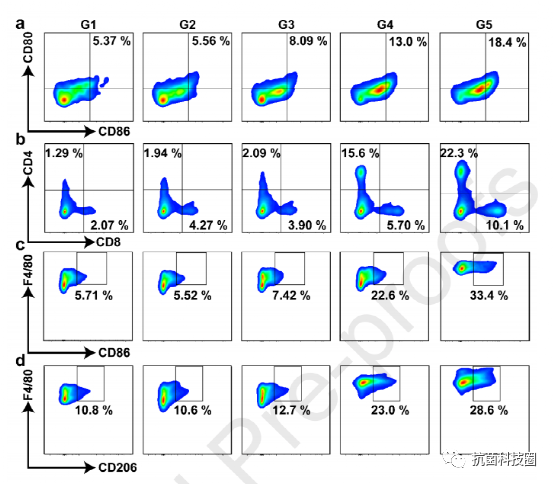

图 7. Zn SACs@CuO2 NPs 在体内的免疫激活作用。(a、b、c、d)成熟 DC、CD4+T 细胞、CD8+T 细胞、M1 型巨噬细胞和 M2 型巨噬细胞的流式细胞术。组别:(G1)对照组,(G2)H2O2+近红外组,(G3)Zn NPs+H2O2+近红外组,(G4)Zn SACs+H2O2+近红外组,(G5)Zn SACs@CuO2+H2O2+近红外。激光:808 纳米,5 分钟,1 W·cm-2 。

结论

总之,在本文中作者通过将 MOF 衍生的 Zn SACs 与 CuO2 进行修饰,制备了近红外响应的 Zn SACs@CuO2 杂化纳米酶,用于 PTT/CDT 协同抗菌治疗。

1)在Zn SACs@CuO2杂化纳米酶中,不仅保留了Zn SACs极高的原子利用率和较大的催化活性面积,而且通过引入CuO2进一步提高了内源性H2O2的供给能力和整体Fenton样反应效率,从而进一步提高了纳米颗粒的抗菌效率。

2)Zn SACs@CuO2 杂化纳米酶令人满意的抗菌效率促进了生物膜三维结构的瓦解,并在体内治疗过程中迅速改变了伤口组织的炎症过程,改善了免疫微环境、 进一步加速伤口愈合。

总之,这项研究强调了 Zn SACs@CuO2 杂化纳米酶在 PTT/CDT 和促进伤口修复方面的协同抗生物膜性能,并进一步开辟了 为设计高效的酶催化和抗菌纳米材料应用开辟了新天地。

全文链接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.145706

参考文献:Junyao Song, Haoyu Chen, Yaqian Lv, Wanqun Yang, Fenglang Zhang,

Tianyi Wang, Danping Liu, Yingshan Qu, Lei Han, Jun Fu, Xiaoying Kong. CuO2

-assisting-Zn single atom hybrid nanozymes for biofilm-infected wound healing.

Chemical Engineering Journal . 2023 .

DOI: 10.1016/j.cej.2023.145706