化药学院孙兰菊教授在Angewandte Chemie International Edition上发表最新研究成果

2024.11.25 来源:我院 浏览数:0

2024年11月11日,bat365中文官网登录入口孙兰菊教授在国际著名期刊Angewandte Chemie International Edition在线刊登了最新研究成果“Design of Ligand‐Nonbridging Sites in Metal‐Organic Frameworks for Boosting Lithium Storage Capacity”(配体非桥接位点设计助力MOFs提升储锂容量)。

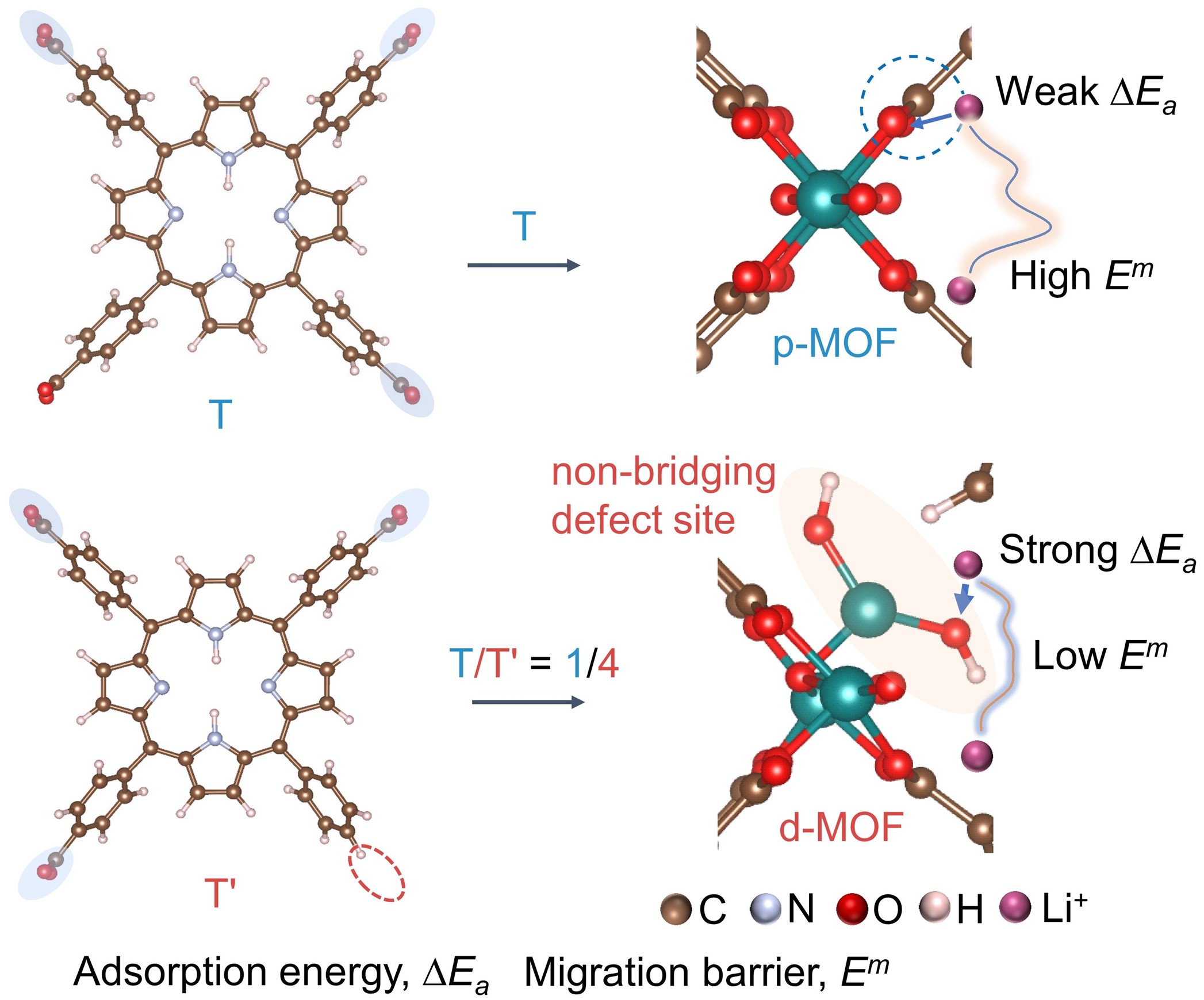

近几十年来,锂离子电池(LIBs)已广泛应用于消费电子产品和电动汽车等领域,展现了其无可替代的重要性。为了突破传统商用石墨负极材料低的比容量,科研人员正积极寻找新型负极材料。由金属离子和有机配体组成的金属-有机骨架(MOFs)因其多变的拓扑结构和可调的结构特性,在LIBs负极材料方面展现出巨大的应用潜力。然而,传统MOFs中的金属节点和有机配体通常为饱和配位状态,导致其对锂离子的吸附能(ΔEa)和扩散势垒不够理想,限制了Li的结合位点数量。因此,在MOFs中构造易容纳Li的不饱和配位活性位点对于提高储锂容量至关重要。

本工作设计了一种缺少桥接功能的配体,以研究MOFs中非桥接缺陷位点在调控储锂性能方面的作用。通过光谱和低剂量高分辨率透射电子显微镜等表征,确定了MOF中非桥接位点的存在。此外,密度泛函理论(DFT)计算表明,含非桥接缺陷的MOF(d-MOF)中非桥接位点的Li+吸附能(ΔEa)更大,且Li+的迁移能垒显著低于全桥接MOF(p-MOF),促使Li+扩散动力学更快。d-MOF负极在0.05 A g⁻¹的电流密度下比容量高达761 mAh g⁻¹,在高电流密度5 A g⁻¹下仍可达203 mAh g⁻¹,远超过p-MOF的Li+存储性能,表现出优异的倍率性能。该研究阐明了非桥接缺陷位点在提高MOF中Li+存储容量方面的重要作用,为高性能MOF的设计提供了宝贵的见解和指导。

我院孙兰菊教授为论文的第一作者,山东大学化学与化工学院吴昊教授为论文通讯作者。青岛农业大学为第一署名单位。

本研究得到了山东省自然科学基金以及青岛农业大学高层次人才启动经费等项目的资助。